世界や人類が、ミルフィーユみたいな「層」になっていることに驚く人はいないでしょう。それぞれの層で何が違うかと言えば、問題意識が違い、見ているものが違い、目的や価値観が違います。

視線のベクトル(視線の向きであって、視線の対象ではありません)が「誰」と合っているかということなんです。

地球上にはたくさんの人がいますし、それ以外の場にもたくさんの意識存在がいますので、誰かとは視線の向きは似ています。

じゃあそれは「誰?」ということ。

大変化の時代は特にそれが大事なんだろうと思います。

その「誰か」と同じ階層に押し込められてしまうと考えればいいんだと思うんですね。

マスクがない、良い政治がない、〇〇がない、人生終わった、と思っている人はそういう視線の向きの誰かさんと一緒に同じ階層に行きます。必ず同じような視線の向きをしている誰かがいますから。似通った振動数が共鳴し始めるように、自然なことです。

ですので、変えたい時は、

誰かの視線の向きを想像すればいいんです。

n170031

今日の大河で思ったこと

・「情報力=(個人の足による)移動距離」だった時代が坂本龍馬の頃まで(電話のような代替手段が出るまで)続いていたなと思いました。情報の決め手、百聞は一見に如かずはずっと変わりません。

・当時の京都のように「みんな裸足で逃げ出す場所」がいまも世界中にあります。武漢はもちろん、北朝鮮、シリア、ロヒンギャ、ベネズエラ、逃げ出さざるを得ない構造が出来ている事実に目を向ける必要があります。

・松永久秀がてっぽうの抑止力について言及していたことから、

抑止力は二種類あると思いました。

1、人の抑止力(トップの指導力に対する印象と、兵の人数×士気)

2、人から独立した(兵器等の)抑止力

松永はてっぽうという「火力」がもつ2番目の側面にあの時点で気づいているんですね。

つまり人から「独立していて(人の運動力と関わらない)、かつ貯蔵できる」戦力となることに気づいているんです。

それまでは人から独立している戦力など概念にさえありませんでした。

当時の彼らは実際に直感的に気づいていったんだと思います。

この時点で、この「独立した兵器等戦力」はいずれ権力とともに合従連衡を繰り返し特定の大名に集中していき、天下統一が成されることが決定づけられたのかもしれません。n

「宇宙にとって人間存在の意味とは何なのか?」「未曽有の災害に直面したとき人はどう行動したらよいのか?」「本当の意味で豊かな文明とはどんなものなのか?」……人間にとって根源的な問題をSFという手法による思考実験を通して、大胆に問い続けてきた作家・小松左京(1931-2011)。卓越した日本人論,、文明論としても読み解ける小松左京作品を通して、「人間存在の意味」や「真の豊かさとは何か」といった普遍的な問題をあらためて見つめなおします。

デビュー当時は、時あたかも日本が高度経済成長に邁進していた時期。小松は日本人が忘れつつあった「戦争体験の意味」や、偽りの豊かさに溺れ見失ってしまった「真の豊かさ」を、思考実験によって浮かび上がらせることで、問い直そうとしたのです。

しかし、彼の作品は単に現状を鋭く批判するだけではありません。小松は類い希なる想像力で、「この広大無辺な宇宙の中で人間存在にどんな意味があるのか」という根源的な問題を問い始めます。最先端の科学の知見にも徹底してアンテナを張り巡らせ、人間、科学、文明のあり方を考究。人間の知性の限界を見極めながらも、どんな文明を築いていくことが人類にとって意味があるのかを問い続けます。

少年兵・河野康夫は本土決戦に向けて抵抗を続けるが窮地に陥り自決を図ろうとする。そこにタイムパトロールが現れ、康夫が今いる世界は未来の学者によって歪められた歴史だと告げられる。本来の歴史に修正され平和な戦後を生きる康夫。ある日なくしたはずの部隊章を偶然見つけ、この現実が欺瞞に満ちたものではないかと直覚する。1945年8月15日以降も本土決戦に突き進む、ありえたかもしれない未来を描く「地には平和を」は現代人が得た豊かさが隠蔽や欺瞞の上に成り立っているのではないかという疑問をつきつける。その原点は小松左京の「戦争体験」にあった。

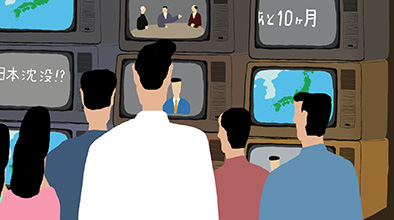

未曽有の災害に対して日本人たちがどう立ち向かうかを描いた「日本沈没」。深海潜水艇の操縦士・小野寺と地球物理学者・田所は日本海溝で謎の海底乱泥流を発見。調査の結果数年内に日本列島の大部分が海面下に沈むという恐るべき予測を導き出す。政府は秘密裏に祖国を失った日本人が選択すべき行動計画「D2計画」を策定。パニックに直面しながら日本人たちはついにその日を迎える。この物語には、災害とそこからの復活を日本人のアイデンティティの基礎として見つめなおそうという小松の構想が埋め込まれている。

未知のウイルスのパンデミックによる人類と多くの脊椎動物の死滅を描いた『復活の日』は、似たアイディアに基づくバイオ・パニックものの古典、マイケル・クライトンの『アンドロメダ病原体』に五年先んじる一九六四年に出版されました。しかしクライトンの小説は、強い緊張感を孕(はら)みながらサスペンスフルに展開していく傑作ではあるものの、作品の規模、文明論的な深度などからみて『復活の日』を超える作品ではありませんでした。

仮にSFのSが「サイエンス」の略だとしても、この「サイエンス」とは一意に自然科学を指すのでしょうか。世の通念ではそうかもしれません。しかし多くのSFの書き手、熱心な読み手はこの「定義」におそらく満足しないでしょう。そこで「サイエンス」を「合理的に体系化された諸学」、即ち近代以降の自然科学、社会科学、人文(科)学の総体を示すと解釈し、SFとはその総体を主題とする小説である、と看做(みな)すならば、かなり満足水準に近づくかもしれません。

けれどもまだ十全には遠い。それではまだ、SFの根源的な批判性や自在性を表し尽くせていないように思えるからです。あえていえばSFは、その組織化され、テリトリー化された学知の根拠、「合理性」や「体系性」に批判的です。あるいはそれらを支える「近代性」や「知性それ自体」をも批判的に捉え、相対化できるのです。今日のSFが「トランスサイエンス」の領野、つまり「サイエンス」が未だ答えを出せない問題域に入っているといわれるのはこうした理由からです。

あるいはまた、「サイエンス」を体系化された諸学と捉え、SFはそれらを横断しながら進んでいく「物語」であるとしても、その対象に人文(科)学が含まれていることから、SFは哲学や宗教、もっといえば人間の実存の問題(「私は『在(あ)る』のか」「私は何故(なにゆえ)にここにこうして在るのか」「私を在らしめているのは何か」「私達は何を求め、いずかたに行くのか」等)をも問うことができるといえます。抽象的にも、具象的にも。いやむしろ、その抽象と具体を架橋する「物語」として提示できる。

さらには他の「サイエンス」、例えば科学技術や経済構造と個の実存問題との関連や無関連を「物語」の形式で描き出すことができる。この類(たぐ)い稀(まれ)な自在性こそがSFの真骨頂といえます。

神話や説話、叙事詩(以下、「神話類」と総称する)の多くは、世界の起源、宇宙の開闢(かいびゃく)を描き出しています。しかもそれは往々にして、神などの超越的、外部的、あるいは形而上的な存在の「御業(みわざ)」によると説かれた。そうして創造された世界(宇宙)において、個々、各私の生存の起源や由来、意味が定位される。「神話類」とは、このようにマクロな世界観からミクロな個々の生の意義までを一貫して基礎付け、総体的な世界構造を示唆する「大きな物語(グランド・ナラティヴ)」です。

元来、広義の文学は神話説話や宗教叙事詩を含み、かかる機能性を具備(ぐび)していたのですが、近代文学の成立とともに「神話類」が駆逐されてしまいます。文学が言語による芸術であることが強調されるとともに、主題も専らミクロな個人の心理や情感、意思の描写に重きが置かれていきます。その個を取り巻く状況を描いても、せいぜい家族や社会、国家や政治といった世俗の目路(めじ)の限りに留まり、宇宙や地球全体、生命圏や全時空間といった「浮世離れ」した領域にまで説き及ぶことはまずなかった。戦後文学でいうなら、埴谷雄高(はにやゆたか)の『死霊』のような優れて思弁的な小説や、大江健三郎の神話性が濃密に立ちこめる幾つかの作品を例外として、主流派の文学は全宇宙の意味や知性の存在理由といった哲学的、宗教的な問いをなかなか主題化できませんでした。

ちなみに小松が少年時代に最も影響を受けた文学作品がダンテのキリスト教叙事詩『神曲』であり、青年時には埴谷の『死霊』に傾倒したというのは象徴的です。

小松自身も前出の『拝啓イワン・エフレーモフ様』に、「SFの視点にたてば、あらゆる形式の文学を、─神話、伝承、古典、通俗すべてのものを、相互に等価なものと見なすことができる。このことはやがて〈文学の文学性〉を、実体概念でなく、機能概念として見る見方に導く」と明記しています。

荒涼たる山脈の只中に隔絶された精神病院アフドゥームに収容中の美少女マリア・K。鋭い牙、頭部に生えた角など不可解な症状をもつ彼女は念動力で寝台を空中に浮かすなどの騒動を起こす。精神分析医の伊藤は、サイコダイビングによってマリアの深層心理を探りその謎を探ろうとするが、奇怪な潜在意識の底に別の宇宙につながる「超空間の穴」のようなものを見つけ、ついに「特異点」の向こう側につきぬける。人間の深層意識と外宇宙をつなぐ奇抜な小説「ゴルディアスの結び目」は小松左京がインナースペースに豊かな可能性を見つけようとした作品と読むこともできる。

小松左京が最晩年に取り組んだ「虚無回廊」。彼がこの作品で問いかけようとしたのは「宇宙の中での人間存在の意味」という根源的な問題だった。。地球から5.8光年の距離に突如出現した長さ2光年、直径1.2光年という驚異的なスケールの筒状物体「SS」。その構築物の謎を解明すべく、科学者・遠藤はAIを超えた「人工実存(AE)」を開発。遠藤の分身たるAEが探査に向かう。そこで、同じくSSの謎に惹かれた数多くの異星生命体と遭遇。対立と協力を繰り返しながら謎に挑んでいく。人類の知性をはるかに超えた存在に出会ったとき人間に何ができるのか?

私自身も年来のSFファンだったのですが、どうも世間では、「空想科学小説」という訳語のイメージもあって、「SFなんて所詮科学を道具立てにした娯楽小説だろう」という不当に低い評価が蔓延しています。

「世界の存在理由、宇宙の存立構造を解き明かすことで個々の実存の意味を定める、という古来「神話類」が果たしてきた役割を、近現代において担ってきたのはSFなのです。

元来広義の文学は神話説話や宗教叙事詩を含み、かかる機能性を具備していたのですが、近代文学の成立とともに「神話類」が駆逐されてしまいます。(中略)近代において「神話類」が退場した後の空位を、「サイエンス」やテクノロジーのリアリティを用いながら占めていったのがSFだったのです」

「私は何故にここにこうして存在するのか」「私はどこから来てどこへ行くのか」「私を有らしめているのは何か」、そして冒頭に掲げた問い、「この広大無辺な宇宙にあって人間存在にはどんな意味があるのか」。こういった実存的な問いを、一部の作品を除いて、日本の戦後文学は私に全く問いかけてくれなかった。こうした問いをつきつけてくれた作品こそ小松左京作品であり、その輝きは今も全く失われていません。

瀬名「小松さんにとってSFというのは、未来の文学だったんですけども、未来の文学という言葉にはいくつか意味があって、「未来を描くこと」でもあるんだけど、「未来を創る行為のもの」がSFだという考え方がきっとあったはずです。(中略)僕は小松さんの本を読みながら、未来を創るってどういうことなのか、未来を創る作家の生き方ってどういうものなのかというのを教えてくれた。それが小松左京さんだという風に考えています」

宮崎「我々はやっぱり想像しなければならない。ぼやぼやしていてはいけなくて、一生懸命想像しなければならない、未来をね。想像というのはイマジネーションですよ。そう、イマジネーションがクリエイションの創造につながっていくわけですよ」

PR

HN:

Fiora & nobody