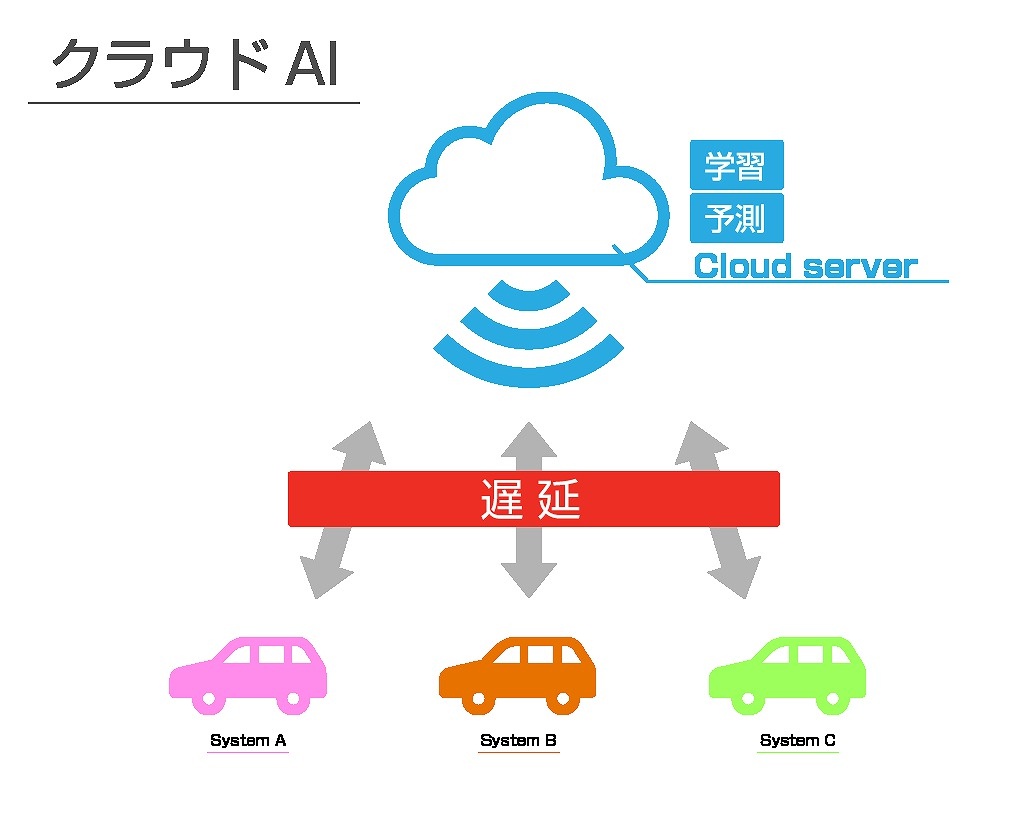

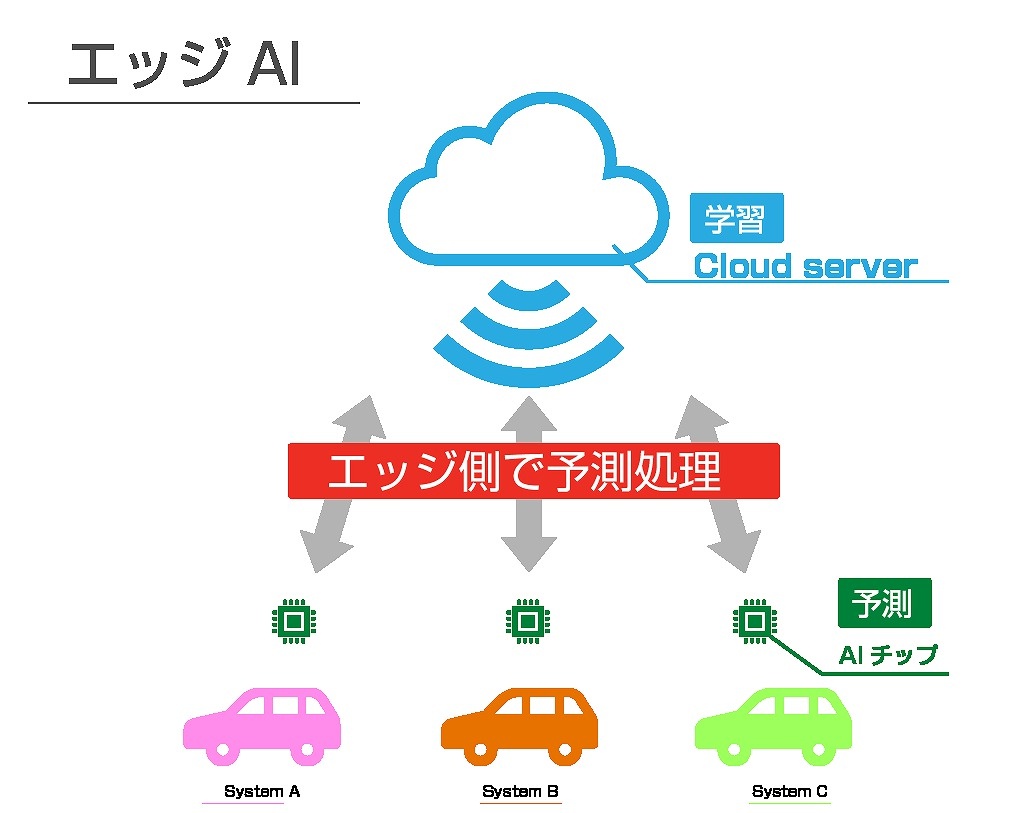

クラウドAI と エッジAI は

霊団 と 個人の顕在意識 の関係に似ていると思った。

実際、エッジ側での学習と予測が必要になるのは

「クラウド側の指示を仰ぐだけでは間に合わない場合があるから」

に尽きる。

クラウド側の不満は、70~80%の人間がクラウド側で合意したはずの人生計画”本線”に従わなくなっているというものだった。ただ本線に戻るかどうかの話はもう時期的に過ぎた。

またフィオラが言うにはエッジ側でも解決策を見いだそうと独自に動き出すような問題意識をもっていなければ困るということだった。

クラウドとの合意を順守しながらも臨機応変に学習と予測を行うエッジが求められているということらしい。n160011

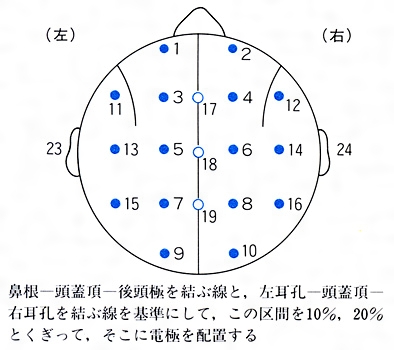

19の電極があるヘッドギアを装着して、目を開けた状態、閉じた状態、競技をしているところ、の3つの自分をイメージして、各5分ずつ脳波を測ります。イメージするだけで、

>脳は実際の競技中と同じ部位が動く

ので、集中力の有無や持続性、視覚野の動きなどが見て取れるのです。

ゾーンに入るには、まずリラックスした状態(α波が出る状態)があって、そこにスパイスとしての緊張やストレス(β波が出る状態)が必要です。ただ、緊張やストレスが過度なものだと逆効果になる。

「人にもよりますが、過度な緊張を防いでゾーンに入るために、ルーティーンが役立つことは事実です。決められたことを手順通りに行っていくことで、意識が『失敗したらどうしよう』という不安に向かないようにできるのです。

悪夢の耐性菌、国内にじわり 感染症発症後は薬ほぼ無効

12/15(日) 7:00配信

朝日新聞デジタル

既存の抗菌薬がほぼ効かない海外発の強力な薬剤耐性を持つ大腸菌などの腸内細菌が、国内で増えつつある。国立感染症研究所(感染研)によると、検査を始めた2017年は13例だったが18年は42例。確認された地域は、1年間で6都県から16都道府県に広がっていた。

分析した耐性菌は、抗菌薬の「最後の砦(とりで)」とされるカルバペネムが効かない腸内細菌科の菌のうち、薬の成分を壊す酵素をつくる海外型の耐性遺伝子を持つタイプ。国内で使える抗菌薬がほとんど効かないことが多い。

今回見つかった計55例のうち、渡航歴がないか不明なのは4分の3の41例。健康な保菌者からもらっている可能性もある。「感染経路は不明だが違うステージに入ってきたようだ」と感染研の菅井基行・薬剤耐性研究センター長は話す。

薬剤耐性があってもなくても、腸内細菌科の大腸菌や肺炎桿菌(かんきん)は人のおなかにいて普段は無害だ。抵抗力の落ちた人では、肺や血液に入ると重い感染症を起こす。その治療で、重要な切り札となるカルバペネムが効かないことが世界的な問題になっている。

欧州疾病対策センター(ECDC)が18年に出したリスク評価によると、カルバペネム耐性の腸内細菌科細菌(CRE)で起きた重い感染症の死亡率は30~75%。血液に細菌が入る菌血症では50%を超える。米疾病対策センター(CDC)は「ナイトメア・バクテリア(悪夢の細菌)」と呼び、最も脅威の高い耐性菌に位置づけている。

血液クレンジング、効果なしどころか「危険」と医師が警鐘

2019/12/15 16:00

医師は「エステ感覚で受けてはいけない」と警告

最近SNSを中心に「血液クレンジング」が注目されている。特に有名人が施術中の写真を公開し、話題を集めた「血液クレンジング」は「オゾン療法」とも呼ばれ、100~150mlの血液を採取、そこにオゾンを投与。オゾンによって活性化された血液を再び体内に戻す、というものだ。

「頭がすっきり」「視界が明るくなる」「体の疲れが取れる」「肩こりが改善」「体がポカポカと温まる」などの効果があると謳われている。しかし、新潟大学名誉教授で医師の岡田正彦さんは「気休めどころか危険」と警鐘を鳴らす。

「かなりリスクが高く、かつ効果が証明されていない健康法です。自分の血液を採り出し、そこに異物を加えて戻す行為には、あらゆる危険が潜んでいる。決してエステ感覚で受けてはいけない治療法です」(岡田さん)

根強いブームの酸素カプセルも、ターミナル駅周辺の繁華街を中心に設置が増えている健康法。密閉されたカプセルに入り、高濃度酸素を取り込むことで「アンチエイジング」のほか「疲労回復」や「集中力が増す」などの効能が得られるという。岡田さんが続ける。

「酸素カプセルは医療機関でも使われることはありますが、適応するのはごくわずかの病気に対してだけ。酸素は空気中に20%前後存在しますが、それより高いと毒に変わります。つまり高濃度酸素が体にいいわけがないのです。一般のかたが軽い気持ちで受けるべきではない療法なのです」

※女性セブン2020年1月1日号

傷口を塞いだその方法は…髪の毛を手術の糸代わりに使ったのだ。

束ねた髪の毛を引き寄せて結び合わせることで縫合を行い、更にヘアピンで固定。そして20分後、ついに傷口を塞ぐことに成功。この治療法で、感染症を防いだだけでなく数日後にはキレイに傷口が塞がったという。

大戦直後のヨーロッパでは、戦前まで人々を支えてきた近代思想や既存の価値観が崩壊し多くの人々は生きるよりどころを見失っていました。巨大な歴史の流れの中では、「人間存在」など吹けば飛ぶようなちっぽけなものだという絶望感も漂っていました。そんな中、「人間存在」の在り方(実存)に新たな光をあて、人々がさらされている「根源的な不安」に立ち向かい、真に自由に生きるとはどういうことを追求したサルトルの哲学は、人間の尊厳をとりもどす新しい思想として注目を浴びたのです。

サルトルの思想には、「不安への向き合い方」「社会との向き合い方」「生きる意味の問い直し」など、現代人が直面せざるを得ない問題を考える上で、重要なヒントが数多くちりばめられているというのです。

「人間の本質はあらかじめ決められておらず、実存(現実に存在すること)が先行した存在である。だからこそ、人間は自ら世界を意味づけ行為を選び取り、自分自身で意味を生み出さなければならない」と高らかに宣言した講演「実存主義とは何か」は、その後世界中で著作として出版され、戦後を代表する思想として広まっていた。

世界や存在にはそもそも意味はない。だがだからこそ人間は根源的に「自由」なのだ。人間の根源的条件をそう考えたサルトル。だがそれは同時に人間に大きな不安を与えるものでもある。自分自身があらゆる行動の意味を決めなければならないからだ。そこには絶対的な孤独と責任が伴う。その状況をサルトルは「我々は自由の刑に処せられている」と表現した。人間はともするとこの「自由」に耐え切れず「自己欺瞞」に陥ってしまう。

ジャン゠ポール・サルトルは、哲学者であり、小説家であり、劇作家でもあります。彼は思想と文学の様々なジャンルにわたって、厖大な著作を残しました。『嘔吐』『存在と無』『自由への道』『聖ジュネ』『アルトナの幽閉者』『弁証法的理性批判』『家の馬鹿息子』、どの作品も二十世紀フランスの文学、思想の歴史に大きな足跡を残しています。

しかし、葬儀の日、パリの街頭に繰り出した五万の人々が想いを寄せていたのは、こうした作品の著者としてのサルトルではなかったのではないか。いや、正確に言うなら、そういうサルトルだけではなく、もう一人のサルトル、同時代の人々が、「この問題について、あの人はどう考えているだろうか」と問いかけ、自分が答えを出すための対話相手としてきた「あの人」としてのサルトルではなかったか……そんな風に考えます。

実際、サルトルは、インドシナ戦争、朝鮮戦争、ローゼンバーグ事件、原水爆実験、ソ連の強制収容所、アルジェリア戦争、ハンガリー動乱、ド・ゴールによる権力奪取、アラブ−イスラエル紛争、プラハの春、ヴェトナム戦争、五月革命、ボートピープル……二十世紀の歴史、戦争と革命と植民地解放の世紀の歴史を引き裂くこれらの出来事に対して常に旗幟を鮮明にしてきました。同時代のフランスの作家であるアンドレ・マルローもアルベール・カミュもルイ・アラゴンもそれぞれの立場で態度表明をしていたのですが、サルトル以上に社会にインパクトを与えた人はいなかったはずです。

一人の作家の発言に多くの人が耳を傾ける、こういうことが可能であったのは、理のある言葉を尊重する、理のある言葉に力を持たせる、というフランス社会の伝統があったことも見逃してはならないでしょう。

もちろん、今日の観点からするなら、サルトルの発言や取った立場がすべて正しかったとは言えない。とりわけソ連の社会主義にたいして抱いていた期待は、今の時点から見ると幻想と言われても仕方がないでしょう。考えてみると二十世紀というのは決して幸福な時代ではなかった。この世紀ほど大量に人間が人間を殺し、人間が人間を監禁した時代はない。一方で人間解放の運動が大規模に繰り広げられながら、他方で人間抑圧、人間疎外が深く進行して、歴史の流れが数々の希望を押し流し、幻想に終わらせてしまった世紀でした。

決して完全には理解し合えず相克する「他者」との関係。だが、その「他者」なしには人間は生きていけない。「他者」と相克しながらも共生していかなければならない状況をサルトルは「地獄」と呼ぶ。こうした根源的な状況の中で、人は「他者」とどう向き合ったらよいのか?

レーモン・アロン(※注 フランスを代表する社会学者)はその年をベルリンのフランス学院で送り、歴史の論文を準備しながらフッサール(※注 現象学を創始した20世紀を代表するドイツ哲学者)を研究していた。アロンがパリに来た時、サルトルにその話をした。私たちは彼とモンパルナス街のベック・ド・ギャーズで一夕を過ごした。その店のスペシャリティーであるあんずのカクテルを注文した。アロンは自分のコップを指して、

「ほらね、君が現象学者だったらこのカクテルについて語れるんだよ、そしてそれは哲学なんだ!」

サルトルは感動で青ざめた。ほとんど青ざめた、といってよい。

それは彼が長いあいだ望んでいたこととぴったりしていた。つまり事物について語ること、彼が触れるままの事物を……そしてそれが哲学であることを彼は望んでいたのである。アロンは、現象学はサルトルが終始考えている問題に正確に答えるものだといってサルトルを説き伏せた。つまりそれは彼の観念論とレアリスムとの対立を超越すること、それから、意識の絶対性とわれわれに示されるままの世界の現存とを両方同時に肯定するという彼の関心をみたすのだとアロンは説得したのであった。

(シモーヌ・ド・ボーヴォワール「女ざかり」 朝吹登水子訳)

人間は根源的に与えられている「自由」をどう生かしていけばいいのか。サルトルは「実存主義とは何か」で、「アンガージュマン」(参加・拘束)という概念を提唱し、人間は積極的に《状況》へと自らを《投企》していくべきだと訴える。社会へ積極的に参加し、自由を自ら拘束していくことが、自由を最も生かす方法だと主張するのだ。

講師の海老坂武さんは、サルトルについて「時代の対話相手だった」と語っていました。何か起こるたびに、サルトルは果敢に自らの主張を発信し、態度表明を続けました。彼に反対にするにしろ、賛成にするにしろ、人々は彼がどんな意見を述べるかに注目をしました。サルトルの思想は、ある時代の「座標軸」となっていたのかもしれません。そんな彼が今、生きていたとしたら?

「民間人を巻き込んでしまうような空爆が果たして許されるのか」「テロリズムとどう対峙していけばいいのか?」「憎しみの連鎖はどうやったら断ち切れるのか」「難民の受け入れをどうしていったらよいのか」「民族間、宗教間の差別感情、憎悪の感情とどう向き合ったらよいのか」等々、今、私たちは、そう簡単には答えを出せない多くの問題に直面しています。

それでも、私たちは、問い続けなければならない。

「世界は醜く、不正で、希望がないように見える。といったことが、こうした世界の中で死のうとしている老人の静かな絶望さ。だがまさしく、私はこれに抵抗し、自分ではわかっているのだが、希望の中で死んでいく。ただ、この希望、これをつくり出さなければならない」

(対話「今、希望とは」より)

PR

HN:

Fiora & nobody