バイオ関連の研究者の一人が「人類は事実上の神になった…」と言っていたのが物凄く耳障りだった。知らないこと、わからないことを正直に見つめている人間からはこの言葉は出てこないと思った。ヨブ記の「天地創造のとき、ヨブ、お前はどこに居たのだ?」に似ている。何を呼吸し、何を踏みしめ、歩き回っているのかと言われかねない。

わたしたちは大小あれど「縁」によって生かされている。それを認識しているか否かにかかわらず、そうやって生かされている。

人類に危害をもたらす蚊の一面に脅威を感じ、一方的に「絶縁状」を叩きつけようとした研究者たちは、生物種全体の「縁」というものを舐めているように感じた。

エボラ出血熱は洞窟の奥にいるコウモリとの接触が原因だったという仮説があるが、人は古来、触れてはいけないものを禁忌として伝えてきた。生息圏を侵さない棲み分けもあった。どこかに自然に対する敬意、無知の自覚、共存する意識があったから「まだ」穏やかにやれていたのかもしれない。わたしたちは知らないことだらけだ。n290021

蚊は刺されるとかゆみが出てうっとうしいだけではなく、デング熱・ジカ熱・マラリアといった伝染病を媒介することでも人々を悩ませています。そんな伝染病を媒介する蚊を撲滅するため、遺伝子を操作して生まれた子孫が死ぬようにした蚊を野生に放ち、蚊の個体数を減少させる実験がブラジルで行われていましたが、残念ながら実験は失敗したと報告されました。

地球温暖化に伴い、さまざまな病気を媒介するネッタイシマカなどの危険な蚊の生息範囲は広がっています。「人間を最も多く殺している生き物」ともいわれる蚊は人間にとっての脅威であり、研究者らは蚊による伝染病媒介を防ごうとさまざまな研究を行っています。

蚊の個体数を減らす一つの解決策として考えられているのが、「子孫が死ぬ遺伝子を組み込んだ蚊を野生に放つ」というもの。イギリスのOxitec社が開発した遺伝子組み換えされたオスの蚊がメスと交尾すると、子孫が体内に蓄積された特定の酵素の働きによって成長できず、繁殖する前に死んでしまうという性質を与えられています。この遺伝子組み換えされた蚊を野生に放つことにより、個体数を減少させることができるとのこと。

遺伝子組み換えされた蚊を野生に放つという方法については、安全性についての議論が巻き起こっているほか、人間の手で特定の生物を撲滅することに対する警鐘も鳴らされています。しかし、すでに遺伝子組み換えされた蚊を野生に放つ実験はいくつかの地域でスタートしています。

遺伝子組み換えされた蚊を放つ大規模な実験が行われているブラジルのジャコビナでは、イェール大学の研究者が蚊の個体数などについての継続的な調査を行っています。実験では1週間ごとに45万匹もの遺伝子組み換えされた蚊が放たれたそうで、蚊の放出は27カ月間にわたって行われました。合計で数千万匹の遺伝子組換えされた蚊が野生に放たれたことになります。

研究チームが蚊の個体数を調査した結果、当初は蚊の個体数減少が確認されたそうですが、およそ18カ月後には個体数が回復し始めたとのこと。研究チームはこの結果について、野生のメスが遺伝子組み換えされたオスとの交尾を避けるようになった可能性を指摘しています。しかし、テストの終盤で野生の蚊を捕獲して遺伝子を分析したところ、遺伝子組み換えされた蚊の遺伝子を受け継いだ個体が確認されました。

論文の主著者であるJeffrey Powell教授は、「当初の主張では、遺伝子組み換えされた蚊の子孫は死んでしまうため、その遺伝子は野生の蚊と混ざらないとされていました」「しかし、実際に起きたことは違いました」と述べています。遺伝子組み換えされた蚊の子孫が生まれる確率は3~4%ほどだそうで、生まれた子孫も成長して繁殖する前に死ぬとみられていましたが、実際には一定数の子孫が誕生していた模様。

(愚かな人間どもよ! 私はパワーアップした!)

さらに、遺伝子組み換えされた蚊は実験が行われたブラジルの系統ではなく、キューバやメキシコの系統を持つネッタイシマカだったとのこと。複数の系統や人為的な遺伝子組み換えを受け継いだ新しい蚊のグループは最悪の場合、従来の蚊よりも強い抵抗力を持つ可能性があります。研究チームは新しい亜種が従来の蚊より危険ではないと考えていますが、Powell氏は「予期しない結果が懸念されます」と述べました。

2019年09月18日

(子孫を残せない蚊で絶滅させるつもりが、予想できない新種の蚊の誕生につながった。ここで得た教訓を最大限に反芻する必要があると直感的に感じたn)

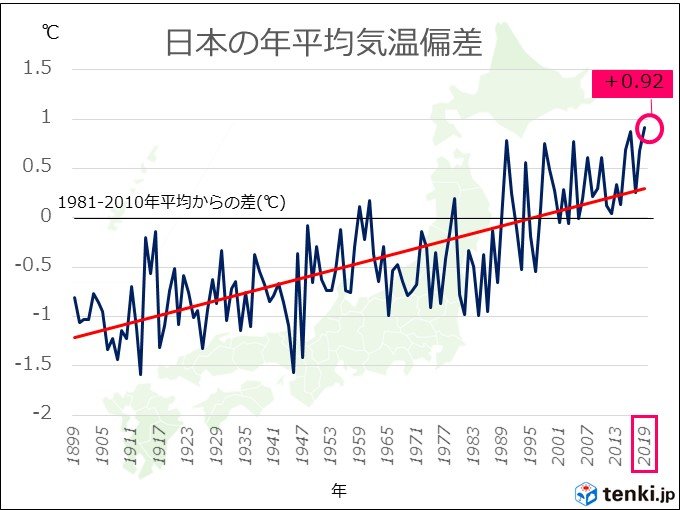

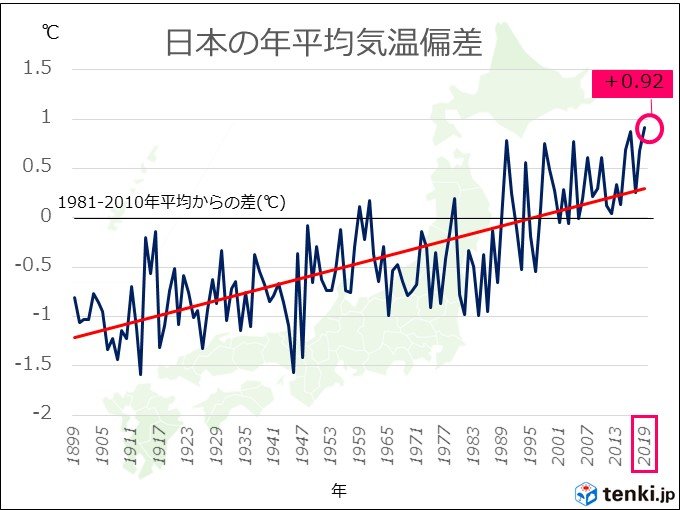

日本の年平均気温 統計開始以来 最も高い

気象庁は23日、「2019年の天候と台風のまとめ(速報)」を発表しました。日本では、年を通して気温の高い状態が続き、年平均気温は全国的にかなり高くなりました。日本の年平均気温(基準値との差:+0.92℃)は、1898年の統計開始以降で、最も高い値となる見込みです。その要因としては、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の影響と自然変動の影響が考えられます。

世界年平均気温 統計開始以来 2番目に高い見込み

世界の年平均気温(基準値との差:+0.42℃)は、1891年の統計開始以降で、2番目に高い値となる見込みです。その要因としては、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の影響と2018年秋から2019年春まで続いたエルニーニョ現象等の自然変動の影響が考えられます。世界各地で異常高温が発生し、ヨーロッパ北部から中部では、熱波(6~7月)により、各国の最高気温の記録を更新した所もありました。また、今月19日にはオーストラリア南部のナラボーで49.9度の高温を観測し、オーストラリアの観測史上4番目に高い気温となりました。

*なお、年平均気温は2019年12月22日までの速報値です。

「汚れつちまつた悲しみに…」「サーカス」等の詩で知られ、多くの人たちに読み継がれている詩人・中原中也(1907~1937)。青春の切なさや人生の哀しみをうたった繊細な詩を350篇以上も紡ぎだし、三十年という短い生涯の中で、「山羊の歌」「在りし日の歌」という二冊の詩集を残しました。

中原中也は、山口市湯田温泉に陸軍医の息子として生まれ、少年期は「神童」と呼ばれるほどの優等生でした。しかし、16歳のときにダダイズムの詩と運命的な出会いをしてから人生が一変します。言葉のもつ大いなる力に目覚めた中也は、やがて詩人を志し、その思いの全てを原稿用紙にたたきつけ始めました。富永太郎、小林秀雄ら友人たちとの出会い、長谷川泰子との恋と別離、そして結婚後の子どもの誕生と死。さまざまな苦悩と葛藤しながら、中也は、誰にも真似できないような激しく鮮烈な言葉を手にしていきます。

こんな中也の詩が多くの人々の心をとらえて離さないのはなぜなのでしょうか? 作家の太田治子さんは、中原中也ほど、詩とは何か、詩人とは何かということを一途に考え続けた人はいないからだといいます。詩と生活が一体であると思えるほどに、全身で詩について考え、詩を作った中也。だからこそ、その強い思いがときを超えて私たちの心を揺さぶるのではないか、というのです。

書かれている詩をただ目で追って読むことと、声に出して朗読することは全く違うことなんだなということも実感しました。声に出すことで、何かエネルギーのようなもの、言霊のようなものが宿る。

長谷川泰子との恋、小林秀雄との三角関係、そして別離。その苦悩が中也を詩人にしたともいわれている。切ないまでの恋心、そして別離の哀しさ。溢れ出すような激烈な思いが「ことば」として結晶していくとき、そこに「詩」が生まれるのだ。

中也の生活はいつも詩とともにあり、「詩とは何か」「詩人とは何か」を全身全霊でもって考え続けました。彼にとっては、詩をつくることイコール生きることだったのでしょう。詩作は詩作、生活は生活、と割り切るような器用さはまったくなかったと思います。詩人の中には、作品としては美しい詩を書いていても、実際にお会いすると「あれ、とても現実的な方だな」と思ったりする人がいるものです。中也の場合はそうしたことがなく、彼の書いた詩と彼の生き方がぴったりと合わさっている。いささかもその合わさり方にブレがないのです。ですから、彼の書いていることはすべて信じられるという気持ちになります。いわゆるきれいごとの詩ではないのです。

中也の代表作「生い立ちの歌」「月夜の浜辺」を読み解いていくと、「悲しみ」や「さみしさ」という感情が幾重にも織りつむがれた複雑なものであることをあらためて感じさせてくれる。そして何度も繰り返されるリフレインは、まるで包み込むようにその「悲しみ」「さみしさ」を鎮めてくれる。中也は、「悲しみ」「さみしさ」をさまざまな言葉でつむいでいくことで、私たちにその感情の奥深さをあらためて教えてくれるのだ。

「これが手だ」と、「手」といふ名辞を口にする前に感じてゐる手、その手が深く感じられてゐればよい。(中略)名辞が早く脳裡に浮ぶといふことは尠くも芸術家にとつては不幸だ。名辞が早く浮ぶといふことは、やはり「かせがねばならぬ」といふ、人間の二次的意識に属する。「かせがねばならぬ」といふ意識は芸術と永遠に交らない、つまり互ひに弾(はじ)き合ふ所のことだ。

中原中也「芸術論覚え書」より

中也が表現しようとしたこの世界は、「名辞以前」という一言で語られることもあります。

愛用しているSNSに、友人たちに向けて近況などを書き込むのですが、家族から「また、そんな紋切り型の表現を使って!」とたしなめられます。あまりにも気軽に発信できてしまうこともあって、大切な人に手紙を書くときのように文章を練ることもなく、「反射神経」のようなもので書いてしまっていることに気づいて愕然となることもあります。

思えば、思春期の頃は、小説の一説や好きなアーティストの歌詞に心を揺さぶられ、「この言葉は、ぼくのためだけにあるのではないか」とさえ感じられたこともよくありました。あるときは、それが「言葉」にもかかわらず、何かに刺し貫かれるような痛みすら感じたこともあります。それらの経験は、自分が今までうまく表現できなかったもやもやがはっきりと結晶化されて、「ああ、自分がいいたかったのはこれだったんだ」と発見させられた感動の瞬間でした。いわば、世界に初めて生まれ落ちてきた言葉に出会ったような衝撃というものが確かにあったのです。

歌人の穂村弘さんは、「悲しいと口に出す前の悲しみとか、好きだって口に出す前の想いとかってありますよね。実はそれらの方が純粋なんです。『悲しい』とか、『好きだ』とか口に出していってしまった瞬間から、それはもう『この世のもの』になってしまう。それは、秘めていたときの無色透明の純粋さが失われるような感覚ですよね」と、見事に、中也のいう「名辞以前」「名辞以後」の違いを表現してくださいました。

中也のやろうとしたことは、世界の全てを「名辞以前」で感じ取るという、いわば無謀な試みでした。たとえば、ブランコのゆれを「ぶらーんぶらーん」といった、誰もが使える万能ツールではなく、「ゆあーんゆよーん」という、今まさに生まれ出た、この世に二つとない専用の言葉を使って、全てを書き尽くそうとしたのです。

翻って、私たちが今置かれているネット社会の中で、流通している言葉をみてみるとどうでしょう。もちろんわずか140文字という制限の中でも煌くような表現をしている人もいます。しかし、圧倒的な量で流通しているのは、相手を中傷したり、攻撃したりする暴力的な言葉たち。しかも、そういう言葉に限って、どれも似通っています。細やかな差異を全く無視し、十把一絡げにレッテル貼りして事足れりとしている。どれもが借り物の言葉で、その人自身が生み出したオリジナリティの片鱗もありません。

自分自身の反省も含めて思うのですが、中原中也の詩の言葉に触れると、私たちは、「言葉」という無限の可能性をもつ大切な存在をあまりにも粗雑に扱いすぎていないか、「言葉」に対して思考停止しているのではないか、ということに気づかされます。

言葉にならないような肉親の死の悲しみを繰り返す「夏の夜の博覧会はかなしからずや」。晩年の中也の詩には、「死」がつきまとう。幸福の絶頂にあった中也を襲った息子、文也の死。あまりにも痛切な出来事が中也を変えた。「春日狂騒」といった詩では、まるで中也の存在を「死の影」が食らい尽くしていくように、言葉を深い闇が覆っていく。しかしそんな中でも、必死で「光」を見出そうとする姿もかいまみることができる。

中原中也の詩はまるで、さまざまな感情が複雑に織りつむがれた「テクスチャー(織物)」のようだ……と教えてくださったのは、詩人の佐々木幹郎さんでした。

わたしたちは大小あれど「縁」によって生かされている。それを認識しているか否かにかかわらず、そうやって生かされている。

人類に危害をもたらす蚊の一面に脅威を感じ、一方的に「絶縁状」を叩きつけようとした研究者たちは、生物種全体の「縁」というものを舐めているように感じた。

エボラ出血熱は洞窟の奥にいるコウモリとの接触が原因だったという仮説があるが、人は古来、触れてはいけないものを禁忌として伝えてきた。生息圏を侵さない棲み分けもあった。どこかに自然に対する敬意、無知の自覚、共存する意識があったから「まだ」穏やかにやれていたのかもしれない。わたしたちは知らないことだらけだ。n290021

蚊は刺されるとかゆみが出てうっとうしいだけではなく、デング熱・ジカ熱・マラリアといった伝染病を媒介することでも人々を悩ませています。そんな伝染病を媒介する蚊を撲滅するため、遺伝子を操作して生まれた子孫が死ぬようにした蚊を野生に放ち、蚊の個体数を減少させる実験がブラジルで行われていましたが、残念ながら実験は失敗したと報告されました。

地球温暖化に伴い、さまざまな病気を媒介するネッタイシマカなどの危険な蚊の生息範囲は広がっています。「人間を最も多く殺している生き物」ともいわれる蚊は人間にとっての脅威であり、研究者らは蚊による伝染病媒介を防ごうとさまざまな研究を行っています。

蚊の個体数を減らす一つの解決策として考えられているのが、「子孫が死ぬ遺伝子を組み込んだ蚊を野生に放つ」というもの。イギリスのOxitec社が開発した遺伝子組み換えされたオスの蚊がメスと交尾すると、子孫が体内に蓄積された特定の酵素の働きによって成長できず、繁殖する前に死んでしまうという性質を与えられています。この遺伝子組み換えされた蚊を野生に放つことにより、個体数を減少させることができるとのこと。

遺伝子組み換えされた蚊を野生に放つという方法については、安全性についての議論が巻き起こっているほか、人間の手で特定の生物を撲滅することに対する警鐘も鳴らされています。しかし、すでに遺伝子組み換えされた蚊を野生に放つ実験はいくつかの地域でスタートしています。

遺伝子組み換えされた蚊を放つ大規模な実験が行われているブラジルのジャコビナでは、イェール大学の研究者が蚊の個体数などについての継続的な調査を行っています。実験では1週間ごとに45万匹もの遺伝子組み換えされた蚊が放たれたそうで、蚊の放出は27カ月間にわたって行われました。合計で数千万匹の遺伝子組換えされた蚊が野生に放たれたことになります。

研究チームが蚊の個体数を調査した結果、当初は蚊の個体数減少が確認されたそうですが、およそ18カ月後には個体数が回復し始めたとのこと。研究チームはこの結果について、野生のメスが遺伝子組み換えされたオスとの交尾を避けるようになった可能性を指摘しています。しかし、テストの終盤で野生の蚊を捕獲して遺伝子を分析したところ、遺伝子組み換えされた蚊の遺伝子を受け継いだ個体が確認されました。

論文の主著者であるJeffrey Powell教授は、「当初の主張では、遺伝子組み換えされた蚊の子孫は死んでしまうため、その遺伝子は野生の蚊と混ざらないとされていました」「しかし、実際に起きたことは違いました」と述べています。遺伝子組み換えされた蚊の子孫が生まれる確率は3~4%ほどだそうで、生まれた子孫も成長して繁殖する前に死ぬとみられていましたが、実際には一定数の子孫が誕生していた模様。

(愚かな人間どもよ! 私はパワーアップした!)

さらに、遺伝子組み換えされた蚊は実験が行われたブラジルの系統ではなく、キューバやメキシコの系統を持つネッタイシマカだったとのこと。複数の系統や人為的な遺伝子組み換えを受け継いだ新しい蚊のグループは最悪の場合、従来の蚊よりも強い抵抗力を持つ可能性があります。研究チームは新しい亜種が従来の蚊より危険ではないと考えていますが、Powell氏は「予期しない結果が懸念されます」と述べました。

2019年09月18日

(子孫を残せない蚊で絶滅させるつもりが、予想できない新種の蚊の誕生につながった。ここで得た教訓を最大限に反芻する必要があると直感的に感じたn)

日本の年平均気温 統計開始以来 最も高い

気象庁は23日、「2019年の天候と台風のまとめ(速報)」を発表しました。日本では、年を通して気温の高い状態が続き、年平均気温は全国的にかなり高くなりました。日本の年平均気温(基準値との差:+0.92℃)は、1898年の統計開始以降で、最も高い値となる見込みです。その要因としては、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の影響と自然変動の影響が考えられます。

世界年平均気温 統計開始以来 2番目に高い見込み

世界の年平均気温(基準値との差:+0.42℃)は、1891年の統計開始以降で、2番目に高い値となる見込みです。その要因としては、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の影響と2018年秋から2019年春まで続いたエルニーニョ現象等の自然変動の影響が考えられます。世界各地で異常高温が発生し、ヨーロッパ北部から中部では、熱波(6~7月)により、各国の最高気温の記録を更新した所もありました。また、今月19日にはオーストラリア南部のナラボーで49.9度の高温を観測し、オーストラリアの観測史上4番目に高い気温となりました。

*なお、年平均気温は2019年12月22日までの速報値です。

「汚れつちまつた悲しみに…」「サーカス」等の詩で知られ、多くの人たちに読み継がれている詩人・中原中也(1907~1937)。青春の切なさや人生の哀しみをうたった繊細な詩を350篇以上も紡ぎだし、三十年という短い生涯の中で、「山羊の歌」「在りし日の歌」という二冊の詩集を残しました。

中原中也は、山口市湯田温泉に陸軍医の息子として生まれ、少年期は「神童」と呼ばれるほどの優等生でした。しかし、16歳のときにダダイズムの詩と運命的な出会いをしてから人生が一変します。言葉のもつ大いなる力に目覚めた中也は、やがて詩人を志し、その思いの全てを原稿用紙にたたきつけ始めました。富永太郎、小林秀雄ら友人たちとの出会い、長谷川泰子との恋と別離、そして結婚後の子どもの誕生と死。さまざまな苦悩と葛藤しながら、中也は、誰にも真似できないような激しく鮮烈な言葉を手にしていきます。

こんな中也の詩が多くの人々の心をとらえて離さないのはなぜなのでしょうか? 作家の太田治子さんは、中原中也ほど、詩とは何か、詩人とは何かということを一途に考え続けた人はいないからだといいます。詩と生活が一体であると思えるほどに、全身で詩について考え、詩を作った中也。だからこそ、その強い思いがときを超えて私たちの心を揺さぶるのではないか、というのです。

書かれている詩をただ目で追って読むことと、声に出して朗読することは全く違うことなんだなということも実感しました。声に出すことで、何かエネルギーのようなもの、言霊のようなものが宿る。

長谷川泰子との恋、小林秀雄との三角関係、そして別離。その苦悩が中也を詩人にしたともいわれている。切ないまでの恋心、そして別離の哀しさ。溢れ出すような激烈な思いが「ことば」として結晶していくとき、そこに「詩」が生まれるのだ。

中也の生活はいつも詩とともにあり、「詩とは何か」「詩人とは何か」を全身全霊でもって考え続けました。彼にとっては、詩をつくることイコール生きることだったのでしょう。詩作は詩作、生活は生活、と割り切るような器用さはまったくなかったと思います。詩人の中には、作品としては美しい詩を書いていても、実際にお会いすると「あれ、とても現実的な方だな」と思ったりする人がいるものです。中也の場合はそうしたことがなく、彼の書いた詩と彼の生き方がぴったりと合わさっている。いささかもその合わさり方にブレがないのです。ですから、彼の書いていることはすべて信じられるという気持ちになります。いわゆるきれいごとの詩ではないのです。

中也の代表作「生い立ちの歌」「月夜の浜辺」を読み解いていくと、「悲しみ」や「さみしさ」という感情が幾重にも織りつむがれた複雑なものであることをあらためて感じさせてくれる。そして何度も繰り返されるリフレインは、まるで包み込むようにその「悲しみ」「さみしさ」を鎮めてくれる。中也は、「悲しみ」「さみしさ」をさまざまな言葉でつむいでいくことで、私たちにその感情の奥深さをあらためて教えてくれるのだ。

「これが手だ」と、「手」といふ名辞を口にする前に感じてゐる手、その手が深く感じられてゐればよい。(中略)名辞が早く脳裡に浮ぶといふことは尠くも芸術家にとつては不幸だ。名辞が早く浮ぶといふことは、やはり「かせがねばならぬ」といふ、人間の二次的意識に属する。「かせがねばならぬ」といふ意識は芸術と永遠に交らない、つまり互ひに弾(はじ)き合ふ所のことだ。

中原中也「芸術論覚え書」より

中也が表現しようとしたこの世界は、「名辞以前」という一言で語られることもあります。

愛用しているSNSに、友人たちに向けて近況などを書き込むのですが、家族から「また、そんな紋切り型の表現を使って!」とたしなめられます。あまりにも気軽に発信できてしまうこともあって、大切な人に手紙を書くときのように文章を練ることもなく、「反射神経」のようなもので書いてしまっていることに気づいて愕然となることもあります。

思えば、思春期の頃は、小説の一説や好きなアーティストの歌詞に心を揺さぶられ、「この言葉は、ぼくのためだけにあるのではないか」とさえ感じられたこともよくありました。あるときは、それが「言葉」にもかかわらず、何かに刺し貫かれるような痛みすら感じたこともあります。それらの経験は、自分が今までうまく表現できなかったもやもやがはっきりと結晶化されて、「ああ、自分がいいたかったのはこれだったんだ」と発見させられた感動の瞬間でした。いわば、世界に初めて生まれ落ちてきた言葉に出会ったような衝撃というものが確かにあったのです。

歌人の穂村弘さんは、「悲しいと口に出す前の悲しみとか、好きだって口に出す前の想いとかってありますよね。実はそれらの方が純粋なんです。『悲しい』とか、『好きだ』とか口に出していってしまった瞬間から、それはもう『この世のもの』になってしまう。それは、秘めていたときの無色透明の純粋さが失われるような感覚ですよね」と、見事に、中也のいう「名辞以前」「名辞以後」の違いを表現してくださいました。

中也のやろうとしたことは、世界の全てを「名辞以前」で感じ取るという、いわば無謀な試みでした。たとえば、ブランコのゆれを「ぶらーんぶらーん」といった、誰もが使える万能ツールではなく、「ゆあーんゆよーん」という、今まさに生まれ出た、この世に二つとない専用の言葉を使って、全てを書き尽くそうとしたのです。

翻って、私たちが今置かれているネット社会の中で、流通している言葉をみてみるとどうでしょう。もちろんわずか140文字という制限の中でも煌くような表現をしている人もいます。しかし、圧倒的な量で流通しているのは、相手を中傷したり、攻撃したりする暴力的な言葉たち。しかも、そういう言葉に限って、どれも似通っています。細やかな差異を全く無視し、十把一絡げにレッテル貼りして事足れりとしている。どれもが借り物の言葉で、その人自身が生み出したオリジナリティの片鱗もありません。

自分自身の反省も含めて思うのですが、中原中也の詩の言葉に触れると、私たちは、「言葉」という無限の可能性をもつ大切な存在をあまりにも粗雑に扱いすぎていないか、「言葉」に対して思考停止しているのではないか、ということに気づかされます。

言葉にならないような肉親の死の悲しみを繰り返す「夏の夜の博覧会はかなしからずや」。晩年の中也の詩には、「死」がつきまとう。幸福の絶頂にあった中也を襲った息子、文也の死。あまりにも痛切な出来事が中也を変えた。「春日狂騒」といった詩では、まるで中也の存在を「死の影」が食らい尽くしていくように、言葉を深い闇が覆っていく。しかしそんな中でも、必死で「光」を見出そうとする姿もかいまみることができる。

中原中也の詩はまるで、さまざまな感情が複雑に織りつむがれた「テクスチャー(織物)」のようだ……と教えてくださったのは、詩人の佐々木幹郎さんでした。

PR

HN:

Fiora & nobody